|

|

|

(2015年度) (2015年度)

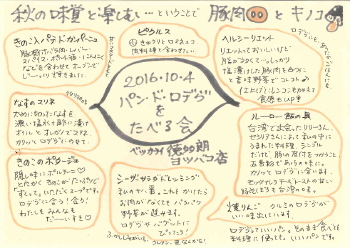

■第32回「食べて楽しむ会」開催

2016年10月4日(火) 神奈川・横浜

10月というのに、真夏日が戻った日の夕べ、「ベッカライ 徳多朗」で3回目のロデヴを食べて楽しむ会を開催しました。ただし、これまでの2回は横浜市青葉区の元石川店でしたが、今回は横浜市都筑区、市営地下鉄センター北駅そばのビル「ヨツバコ」の中のお店でした。

店主の徳永久美子さんの話によると、ヨツバコとは、箱を4つ重ねた形から命名されたとか。そんな楽しいビルの1階にある「ベッカライ徳多朗 ヨツバコ店」

も、元石川店同様に自然光がたっぷり入るお店です。全面ガラス張りの外には小枝が揺れ、ウッドデッキのテラスが続いていました。そんな気持ちのいい空間

で、今回は立食形式+自由席というスタイルでの開催です。

最初はまず徳永久美子さんによるロデヴのカットサービス。外皮がガリガリと音を立て、中から出てきたのは、力強く水分を保持したモイスチャーな内相。

各自、プレーンとクルミ入りを受け取ったら、さあ、始まりです。

「まずはロデヴの風味だけで楽しんでください、1時間半前に焼けて、ちょうど、冷めた今が食べごろですから」と久美子さん。

口に入れるとかすかな酸味と、シッカリとした歯ごたえです。

元石川店のときと、勝るとも劣らないスタッフの方々の細やかな心配りは

飲み物のサービスから始まりました。

「ロデヴの会は、皆さんに楽しんでいただくと同時に、うちのスタッフが一丸とまとまる機会にもなるんです」と久美子さん。

なるほど、にこやかなスタッフの方々と、パンと料理のお話をする久美子さんのあうんの呼吸は、絵に描かれたようなチームワークです。

新しいお料理が運ばれてくるたびに、歓声があがり、シャッターが切られ、手が伸びる。

まず最初は、豚そぼろを乗せたロデヴにモッツァレラがとろり

続いて、自然体のきゅうりとロマネスコのピクルスと、秋茄子のマリネ

そうめん南瓜もさっぱり仕上げです。

さらに、秋らしくきのこが入ったパテ・ド・カンパーニュの塊には、どよめきが沸き、

旬のレンコンを刻み込んだユニークでヘルシー仕上げのリエットには、みんなで「参りました!」

鍋ごと登場したのはルーロー飯の具。

なんと、先日久美子さんが台湾を体験したことで生まれたこの逸品も、見事にロデヴとマッチします。

「この味付けは、台湾でも少し下、少し台中かな」とコメントしたのは台湾出身のセシリアさん。

ロデヴの会もだんだんと国際的になってきました。

スタッフの方が作ったきのこのポタージュは、具材の存在感がゼイタクいっぱい。

最後を飾るのは、ショコラ味のロデヴと、焼きりんご。

焼きりんごのトッピングにもロデヴは存在感を出していました。

独特のロデヴの食べ方提案が続く久美子さん劇場はあっという間に2時間が終了。

今回の参加者の半分はお店のお客様で、そのうち何人かが

「ロデヴがどういうパンか、どう食べればおいしいのか、よく分かりました」とアンケートに書いてくださいました。

しかしそれより多かったのが、「ロデヴを食べたくて来た」「大満足」というお答えでした。

プレーンとクルミ入りのほかに、今回は人参とイベリコ豚のベーコンが練りこまれたロデヴも登場して「商品化して!」の声の高かったこと。

パンと料理の逸品に酔い、チームワークに包まれ、「こんなお店が近所にある人の幸せ」を、思い知らされた夜でした。

報告 松成 容子

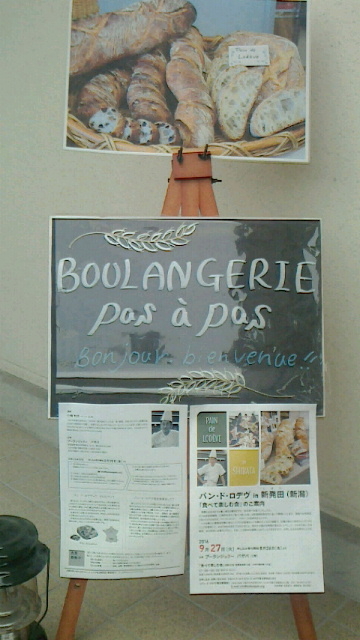

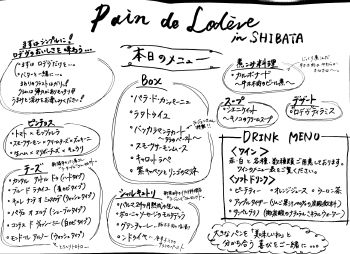

■第31回「食べて楽しむ会」開催

2016年9月27日(火) 新潟・新発田

やっと涼しい秋風が吹き始めたと思っていたはずが、どうしたことか、暖かい熱帯高気圧にホットに包まれてしまった9月27日、新潟県の北部、新発田市の地元のベーカリー、ブーランジュリー・パザパさんのお招きでロデヴの会を開催することができました。

なぜ新発田で?

それは2年前、新潟市のラ・ターブルさんを会場に開催した「食べて楽しむ会」がとても豊かなときだった、この会こそ、パンを作るものにとって胸に響く理

想形の気がして、ぜひもう一度、自分たちのところでやりたい、とパザパ店主の岩城洋志さんとゆりさんご夫妻が手を挙げてくださったからです。

会場はなんと、ご自宅のリビング。日常のものすべてを片付け、テーブルと椅子を運び込んだ設定は、すっきりとして見事な準備でした。一台だけ残されたテレビには、委員会メンバーがロデヴの町に取材にいったときの写真が流されました。これも岩城さんの演出でした。

ブーランジュリー・パザパでは、毎週木曜日と土曜日にロデヴを焼いています。プレーンと、イチヂク入りと、ゴルゴンゾーラ入り。今回の参加者の中にはそれを知らない方もいました。「なんだか知らないパンを食べるっていうじゃない。楽しみで、すぐ申し込んだのよ」

そしてこの日、岩城さん作ロデヴ(プレーンとレーズン&くるみ)の初体験で、まさに開眼。

料理を担当した岩城ゆりさんは、ランチョンマット代わりにA3の紙にメニューとメッセージを書きました。1口目はそのまま、2

口目はバターと一緒に。続いて料理はピンチョス3種から始まって、ボックスのなかには手作りのパテ・ド・カンパーニュにラタトゥイユ、キャロットラペと紫

キャベツとりんごのマリネ、たらのペーストにスモークサーモンのマリネ。そこには入りきらないのが、シャルキュトリはパルマの24か月熟成生ハムをはじめ

4種類、温かいものはキノコのクリームスープに牛ほほ肉のビール煮、チーズは解禁間もない秋のチーズ、モンドールを始め6種類。飲み物もたくさんの選択肢

に心づくしの思いがあふれ、どのテーブルにも楽しそうな笑顔の花が咲きました。

宴もたけなわ、当会技術顧問の仁瓶利夫氏から「ルヴァンは、=イースト、=酵母、じゃないですよ。天然酵母とも違う。ルヴァン

とは、イースト(パン酵母)と乳酸菌が共存する発酵種なんです。ロデヴはそのルヴァンとイーストの両方の良さを生かしたパンなんです」「もうひとつ、自然

塩という表記が日本からなくなったように、『天然』酵母という言葉も、いつまでもあるのはおかしくないですか」とわかりやすく問題提起をされ、会場の皆さ

んの高い関心を集めました。

締めは、ロデヴならではの食感の「ロデヴティラミス」と、仁瓶さんお手製の、きなこ&ブラウンシュガー風味の揚げロデヴ。おなかいっぱいだというのに、手が止まりません。

「新発田は海も山もあって、何でもおいしい豊かな場所。でも、今日のロデヴはまた新しいおいしさね」「よくぞ、この町でこんなおいしいパンの会を開いてくれましたね」「噛む楽しみを感じさせてくれるパンですね」「パンの深さを知りました」

おいで下さった皆さんから、そんな言葉をいただけた、初秋の夕べでした。

岩城夫妻は、いま、新発田をもっと盛り上げたい、シャッター通りを元気にしたいと、同年代の異業種の人たちと楽しいイベントを企画しているとのこと。稲刈

りが終わって一段落しているお友だちも手伝いにきてくださり、お米も、パンも、故郷も愛する自然体の感性に触れられた1日でした。

(報告 松成 容子)

パザパの岩城ゆりさんより、ロデヴ・ティラミスのルセットを頂きました。

エスプレッソ180cc、グラニュー糖30g、ブランデー20g 、ロデヴ(0.8cmの厚さでカリカリになるまで焼く)

マスカルポーネ200g 、生クリーム200cc、グラニュー糖48g

1. エスプレッソ・グラニュー糖・ブランデーを混ぜ、カリカリのロデヴをじっくり浸す。

2. 生クリームにグラニュー糖を何回かに分けて入れながら、しっかりホイップする。

3. そこにマスカルポーネを混ぜ合わせる。

4. そうして作ったクリームを型に薄く敷き、しっかり浸ったロデヴを置き、またその上にクリームを重ねる。

5. 仕上げにココアパウダーをふり完成。

岩城ゆり

■第30回「食べて楽しむ会」開催

2016年9月8日(木) 東京・世田谷

今年度2回目の世田谷・ブロートハイムでの「パン・ド・ロデヴを食べて楽しむ会」が行われました。台風の多い今年ですが、嵐の合間をうまく縫った開催日となりました。

まずは代表理事松成さんより、「こんなにおいしいパンを食べられるみなさんは幸福ですが、おいしすぎるロデヴはまた不幸の始まりかもしれませんね。今日は美味しいロデヴの座標軸をみなさんの中に作ってください」とご挨拶。

ブロートハイム店主で本日の講師の明石克彦さんは「食べる会のパンというのは、店で売っているのとは違って、逆算してこの時間に一番おいしくなるように焼き上げているのです。ロデヴは幸せを人に与えるパンです」と話されました。

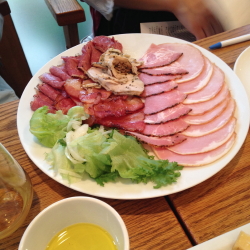

準備されたご馳走の数々。ハム類の盛り合わせ、チーズ各種、冷製の根セロリのスープ

こちらは温製のキノコのスープにラタトゥイユ

ミートソースにチーズをのせて焼いたロデヴ。ふうふう言いながら、「おいしい!!」の声があちこちのテーブルから聞こえます。

「バーニャカウダ・マヨネーズ」を作ってくださったのは、「オリーヴ・ド・リュック」リュックさんのお嬢さんのドゥマンジュ・ファビエンヌ萌さん。ブロー

トハイム特製の自家製マヨネーズに、オリーヴ・ド・リュックのにんにくペースト、トマトペースト、アンチョビソースを混ぜたものなのだとか。どんどんパン

がすすんで、「これ、ヤバイです!」と叫ぶ人も。

左端がファビエンヌさん。他にもロデヴの町のある仏エロー県産のオリーヴオイル、ドライトマトやオリーヴなどの食材をご協賛くださって

います。

技術顧問の仁瓶利夫さんもご参加だったため、参加者のテンションはいっそう上がりました。

仁瓶さんからは「今日はお客の立ち場でパンを食べました。パンとはこんなにうまいものか!と思いました」とのこと。

「明石さんのパンの大ファンです」とか、「動く明石さんと仁瓶さんに会えるなんて」、「偉い方々にこんなに気さくにお話ししていただけるなんて」という歓

声が多数聞かれました。「おいしさピークのパンをおいしい料理と頬張ることができて、幸せ」、「質の高いパン、集った方々の話の楽しさ。『パン度』の合う

方々と会えるのはうれしい」などの感想も聞かれました。

「一番美味しい時間」を逆算して焼き上げられたパン・ド・ロデヴを、作

り手と食べ手が、互いの思いを語りながら、同じ空間で食べられるのはそうそうないこと。つまり「特別なパン」とともにすごす「特別な時間」が、食べて楽し

む会であることを再認識した今回の食べる会でした。

報告:塚本有紀

■第29回「食べて楽しむ会」開催

2016年8月23日(火) 茨城県・水戸

水戸の人気べーカリー「パンヤ・クルート」の大野聡太郎

さん、橋本理恵さんが受け手となり、水戸で初めての「パン・ド・ロデヴを食べて楽しむ会」が開催されました。前日に来た台風の影響で倒れた街路樹があった

り、イベント当日も強い雨が何度も通り過ぎましたが、そんな雨など、”どこ吹く風”の楽しい会となりました。講師は当会技術顧問の仁瓶利夫さん(ドンク顧問)です。

焼かれたのはパン・ド・ロデヴ、ロデヴのフリュイ、パン・リュスティック、1930年代のバゲットです。お昼前には、フランスのアンティーク調の家具の並ぶ、素敵な空間にパンが勢揃いしました!

今回の仁瓶さんのご当地ゼッポリーニは「納豆と大葉のゼッポリーニ」。

ゼッポリーニとはイタリア・ミラノの、小麦粉生地に海藻を入れた揚げもののことで、仁瓶さんは毎回ロデヴの端生地を利用して、具を変えて作ってくださっています。揚げた納豆ってど

うなるのだろう?という一抹の不安は吹き飛ばされ、納豆は上手く旨味にかわってロデヴ生地になじみ、大葉のおかげもあって、とてもおいしいゼッポリーニに

なりました。

さて午後1時、いよいよ委員会と地元のお客様を合わせて総勢30名の「食べて楽しむ会」がスタートです。

いつものごとく、仁瓶さんの説明を聞きつつ、焼き上げられた4種のパンをじっくり食べる時間から始まります。

乾杯は、大野さんが自転車好きの仁瓶さんのために探して来られた南仏のビオワイン。ツール・ド・フランスを観戦する人々の写真がラベルになっています!

料理の説明をする大野聡太郎さんと、サービスするパンの準備をする橋本理恵さん(左奥)

まずは水戸産梅シロップのソーダ割と甘酢漬け梅。甘い、すっぱい、爽やか!が口の中に一気にやってきます。

濃厚、カサゴのスープ・ド・ポワソン

ご馳走のプレートには、「レッドビーツ(ひたちなか市産)とユーホー(白ブドウ、東海村産)、カリフォルニア黒イチヂクのサラダ」、「大子産ニンジンの

ムース、コンソメジュレのせ」、「水戸産梅のコンフィチュール、水戸産ハチミツと奄美大島産ガラリのコンフィチュール」、「鉾田産一年熟成紅天使の焼き芋

とバター」、「豚バラリエット」、「パテ・ド・カンパーニュ」、「黒豆納豆といぶりがっこのクリームチーズボール」などなど。地元の食材への愛があふれ

た、おいしい料理の数々が乗っています。ほかにも水戸産そば茶、水戸産のゴーダとシェーブルチーズも出されました。

ミニセミナーの時間、仁瓶さんからは「天然酵母の間違い。パン酵母とは何か?」のお話しがありました。参加者の中には、これまで自宅パン教室で「自家製パン酵母」と表現し

ていたことの間違いを知り、改めたいと話される方もあり、少しずつですが、間違った表記がただされていくのではないかと期待します。

参加者へのお土産のパンは、今回は委員会初の「お好きなものをどうそ!」のスタイルに。みなさんは大喜びで、外の土砂降りなどものともせず、再会を誓いながら、笑顔でお帰りになりました。

報告 : 塚本有紀

■第18回「パン・ド・ロデヴ技術講習会」と第28回「食べて楽しむ会」開催

2016年6月27日(月) 北海道・忍路

主催: ベーカリークラブN43°

北海道に、「ベーカリークラブN43°」という、ベーカリーを中心としたグループがあります。1998年に結成され、以来、年数回の勉強会を開催運営しています。

今回ロデヴの会は、そのN43°の方々が受け手となって、北海道は小樽市忍路で開催することができました。

今回の主催は同会。したがって本委員会の枠は技術講習会5名、食べて楽しむ会10名となり、遠距離にもかかわらず、予約はあっという間に埋まりました。

6月でも梅雨のない北海道。会場は、忍路湾を見渡す傾斜地に、全身で海風を受け止めるように立つベーカリー「エグヴィヴ」。オーナーの丹野隆善さんはN43°の会長でもあります。

丹野さんが夫人とともに作り上げてきた自然体で気取らない趣は、看板、駐車場、木陰、店の扉の1つ1つに表現され、奥にはフランス製の炎の見える窯が設置されています。

前夜、少しだけ降った雨も当日はすっきりと上がり、真っ青な海がきらきらと輝きながら迎えてくれます。ときどき、会場の小窓に切り取られた海の風景に目をやると、それだけで日ごろの疲れが吹き飛ぶようでした。

エグヴィヴの店内から見た忍路湾

前日に焼き上げたパンは、風が通り抜ける小部屋に飾られました

今回の講師は、当会技術顧問の明石克彦さん(ブロートハイム オーナー)と仁瓶利夫さん(ドンク顧問)

と、なんとも贅沢なダブルキャスト。N43°の講習会とあって、明石さんはロデヴの他にロッゲンシュロートブロートと、ザントクーヘン、仁瓶さんは

1930年代のバゲット、パン・オ・ルヴァン、カンパーニュを披露しました。

参加者からは「半端なロデヴ、作っちゃいけないって気持ちになりました」「作り手だけでなく食べ手も大事というお話は、新しい視点でしたね」と感想をいただきました。

前日から仁瓶さんは青海苔と桜エビの2種類のゼッポリーニも試作。

明石さんの焼き菓子のザント・クーヘン。

「バタークリームって、ほんとうはおいしいんだよ。アーモンドスライスと食べるのが僕のお気に入りです」

当日の作品の数々

なお、今回もJANAT PARIS 様より、スリランカ産の紅茶のご協賛をいただき、休憩タイムは心地よい香りに包まれました。

さて、夕刻。場所をエグヴィヴから1キロあまり離れた湾沿いにある北海道大学所属の施設、忍路臨海実験所の一室に移して「食べて楽しむ会」の始まりです。

壁に、テーブルに自然の花や小枝がしつらえられた空間は、丹野夫人のセンスの賜物です

数々のチーズ、地元名産の旬のアスパラガス、フランス郷土料理のカスレーにグラタン・ドフィノワ。

N43°のスタッフの皆さんの実力は、パンだけでなく料理分野にも遺憾なく発揮され、それはそれは美味しい夜が彩られました。

ただし、「一口目は、料理でなくプレーンのロデヴから」というお約束だけはお願いして乾杯。後半、丹野氏の発案で、急遽仁瓶さん、明石さんに加え、専門誌

「料理王国」の創始者であり元編集長、現在は美瑛のビブレで美瑛料理熟講師を務める齋藤壽さんの3人によるトークショーをぜひ、と話が進み、コーディネー

ターは松成容子が務めました。

3人のトークショーにときどき質問を差し込む丹野さん

3人が経験されてきたフランス、ドイツの地方のパン文化や料理、発見、あるいは日本との共通性など、さすがその道を極めた方ばかりのお話の展開は、にわか仕立てとは思えない深みのあるひと時になりました。

「いやあ、楽しかった。来てよかったですよ」「お3人が、どんどんマニアックになって楽しそうにしている顔を見ているだけでも楽しかった」といった感想が残されました。

報告 : 松成容子

■第17回「パン・ド・ロデヴ技術講習会」と第27回「食べて楽しむ会」開催

2016年4月12日(火) 神戸

神

戸では4回目となるパン・ド・ロデヴ「パン・ド・ロデヴ技術講習会」と「食べて楽しむ会」を、日仏商事様の全面的な協力のもと開催しました。講師は当会技

術顧問の仁瓶利夫さん(ドンク顧問)。関西での1年に1回の仁瓶さんのロデヴに触れられる貴重な機会とあって、申しこみもすぐに定員に達しました。

いつも通りパン・ド・ロデヴの仕込みとともに、バゲットの黄金期と言われる1930年代の、発酵時間を長く取ったバゲットの作り方も披露されました。受講

者は真剣なまなざしで仁瓶さんの手許を見つめ、話に聞き入り、生地に触り、香りを嗅ぎ、食べてみての五感を総動員する時間でした。

今回の仁瓶さんのパン・ド・ロデヴを使った新作は「青海苔のゼッポリーニ」。ゼッポリーニとはイタリア・ミラノの海藻を入れた揚げもののことで、いまが旬

の桜エビバージョンも作られました。熱々を頂くと、生地の独特の食感に青海苔の香りと塩味が絶妙に相まって、それはそれは美味! すぐにもワインが飲みた

くなるおいしさに、歓声が上がりました。

パンが焼きあがったら、いよいよ午後からは食べて楽しむ会です。

午前中の参加者に加えてたくさんのお客様が見えて、総勢40名を超える賑やかな「食べて楽しむ会」がスタートしました。

まずは焼き上げられたパンのうちの4種、パン・ド・ロデヴ、 パン・ド・ロデヴ・オ・フリュイ、パン・リュスティック、1930年代のバゲットが並べられ、仁瓶さんの説明とともにじっくりと食べ比べの時間が始まります。

事務局である私は毎回、この時間に参加してゆっくりと味比べをしたいのですが、役目柄その願いは叶うはずもなく、いつも羨ましい思いで参加者を眺めています・・。

さて今回は神戸・三宮でワインとチーズの専門店「ランス」の福田雄一さん(食べるよ会員)にワインとチーズのセレクションをお願いしています。

オック地方の白ワイン、デュランスとロデヴのあるエロー県の赤ワイン

チーズはパヴェ・オ・エルブ(左:ペリゴールのエストラゴンのまぶされたシェーブル)とクーロンヌ・ロッシュワーズ(灰のまぶされた王冠状のシェーブル)

春にぴったりのエストラゴンの香りのチーズには、ソーヴィニヨン・ブランの白ワインがぴったり。赤ワインには灰のまぶされたチーズが相性がよく、またパンの表皮の香ばしさによくマッチするのだそうです。

さて今回の料理は三宮のデリカテッセン「ベルターブル」から、パテ、南仏を意識したラタトゥイユやブイヤベースなど5品が運ばれました。

お腹がいっぱいになったら、ぐるっと参加者の自己紹介。1年に1度の神戸の会を心待ちにしていた方が多く、「この会だけは」と参加された臨月の女性には

温かいどよめきが。パンを通じてたくさんの人やモノ、コトに出会える喜びを話された方もあり、たくさんの人が「そうだ、そうだ」といわんばかりに頷かれて

いました。

その後は仁瓶さんによる「パン種」についての講座です。すでにパン業界では「天然酵母」という言葉を使わないことを申し合わせていますが、一般メディア

をはじめとして消費者はまだまだこの流れさえ知らず使われ続けているのが現状です。一度きちんと説明したいとの仁瓶さんの希望によるもので、「なぜ天然酵

母という言葉が正しくないのか」についての説明が詳しくなされました。日本酒作りの過程に起こる並行複発酵も引き合いにだしながらの、パン酵母、発酵、発

酵種についての講義でした。これに先立ち参加者に投げかけられた「パン種についての質問」にたいして、仁瓶さんが一つずつ丁寧に答えられました。参加者は

たくさんのお土産(前日のテストベーキングが非常にうまくいったとのことで、今回はパンお持ち帰りがありました)を手に、楽しげな様子で会場を後にされま

した。きっと身近な方とともにパン・ド・ロデヴを味わい、そのおいしさを広めてくださったのではないかと思います。

写真:田嶋哲カメラマン

報告 : 塚本有紀

■第16回「パン・ド・ロデヴ技術講習会」と第26回「食べて楽しむ会」開催

2016年2月15日(月) 東京・世田谷

「明石さん、東京での技術講習会、ないんですか?」

そんな会員からの問い合わせに、「ならば」と腰を上げてくださった明石さんの東京での初めての会が実現しました。決して広いとはいいにくいブロートハイムの厨房に、「なんとか」と無理に無理を重ねてパンパンの定員15名の受け入れが、早々に締め切られました。

今回は、あえてアイテムを「パン・ド・ロデヴ」だけにせず、比較してロデヴをより理解できるアイテムを設定しようということで、もともと明石さんのお得意分野のドイツパンの中からライ麦90%の「ロッゲンシュロートブロート」と並行して講習会は進められました。

写真左がロデヴ、右奥がロッゲンシュロートブロート

小麦粉ほぼ100%のパン・ド・ロデヴの生地作りは、ルヴァンとパン酵母で発酵させながら、小麦粉が持つグルテンで骨格を作ります。

一方、グルテンをほとんどもたないライ麦は、サワー種で発酵させるものの、生地の骨格がほとんどないので、大量の蒸気とたくさんの熱(高熱)のオーヴンで最初に周囲にカプセルを作り、その後、火通りのために蒸気を抜いてやる、といった手順が必要になります。

「この2種類のパンは対極にあるパン。作り方もそうだけど、小麦とライ麦、それぞれの穀物の持つ深い味わいを楽しんで」と明石さん。

また、ロデヴは仕込み時間をずらせて2回仕込んだことで、参加者はより理解が深まったようです。さらに、仁瓶さんの講習会と両方出ている参加者からは「お二人が、同じロデヴでもこんなに違うんだと知ってとても勉強になりました」と感想が寄せられました。

技術講習会は9時から16時。

参加者は東京、神奈川、千葉、埼玉はもとより、群馬、山梨、茨城、広島、静岡、愛知、新潟、広島、香川と遠方からも足を運んでいただきました。なかには、自作のロデヴを持参され、明石講師から熱心な指導を受ける一コマもありました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

夕刻16:30、続いて「食べて楽しむ会」です。技術講習会のメンバーに加えて、地元世田谷のお客様、さらに福岡、栃木、富山の各県からも来ていただきました。

会場となったブロートハイム併設の「カフェ・ゼーバッハ」には、冬の寒さを吹き飛ばんばかりの大人数がぎゅうぎゅうにすわり、それぞれの席で、にぎやかな会話と会食がスタート。

貴重な2時間を心ゆくまで楽しんでいただきたいと、明石さんからはパン・ド・ロデヴのプレーン、クルミ入り、レーズン&オレンジ&クルミ入りの定番3種

と、ダイナミックに焼きあがったロッゲンシュートブロートに、さらに「追加で」とバゲット、ベーコンエピ、プレッツェルなどのアイテムがサービスされまし

た。

写真 右は、チビロデヴ。発酵状態が異なる生地の端を捨てることなく生かして焼き上げたら、これはこれで、ファンがいるのだとか。

「目移りしますが、まずはロデヴのプレーンから食べてくださいね」の掛け声で乾杯。

料理はポークリヴ・シチュー、サラダ、チーズ、ハムとオリーヴの盛り合わせ、そして最後になんと、明石さんが煮込んだミートソースのパスタが登場。

「もう、おなか一杯」といいつつ、美味しさ満杯の笑顔で解散となりました。

報告 : 松成容子

■パン・ド・ロデヴ3周年

第15回「パン・ド・ロデヴ技術講習会」と

第25回「3周年記念フェスタ 及び 出版記念パーティ(食べて楽しむ会) 」開催

2015年11月17(火)

パン・ド・ロデヴ普及委員会は、2012年10月に産声をあげ、すでに3年が経過しました。2015年11月からは実質4年目がスタートしています。

人間で言うと七五三の「三」。やっと三歳です。

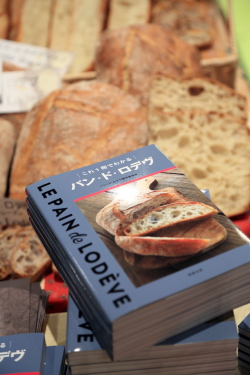

それでもこの間のロデヴ人気の上昇はすさまじく、公約どおり、ロデヴの本が出せるまでになりました。皆様の支えと応援のおかげです。ありがとうございました。

さて、4年度スタートは、まず、技術顧問の仁瓶利夫さんの技術講習会からでした。

秋の深まる日々の中でも、ふと一息つく穏やかな気温のこの日、会場は、都心にあるカネカ食品様のラボ。今回はなんと技術顧問の明石克彦さんも受講生の一人

とあって、仁瓶さんは何度も「それって、反則技だよ」と口走りながらも、いつもにも増してフランスパンの技術の発展、歴史、文化を立板に水のごとく、午前

9時から15時まで、饒舌に語りました。

また、今回はフランスの紅茶会社ジャナットJanat様 から、香り豊かで力づよい紅茶もご提供いただきました。この紅茶製品を扱うことは、産地の女性の継続的な有償労働への応援の意味もあるとのことで、 ロデヴの会の女性力の応援も含んでいるとのことでした。

さて、夕刻からはいよいよフェスタです。

仁瓶さんがカネカ会場で焼いたパンは、粉ベースでパン・ド・ロデヴが20kg、パン・リュスティックが10kg、バゲットが11kg。全部をバゲットに換算したら270本分にもなります。

これらと下準備した料理を車3台に積み込み、都内を大移動して日本橋室町のビルYUITOの地下一階カフェ&カジュアルダイニングバー「タバー

ン」におろすまでに1時間。会場設営はお花とパンの飾りつけ、パンの盛り上げ、ラクレットオーブンの準備、広いガラスの壁面にはロデヴの町やこれまでの活

動の記録写真数十枚を張り、料理やチーズを盛り付け、出版書籍の展示、受け付けの準備と、それは見事な連係プレイの1時間。いったい何人の大人が、わが事

として知恵とセンスとコンセプトの照準を合わせて、自主的に自分のテリトリーを完成させていったことでしょう。事務局は単なるスターター。遊びに来たはず

の理事や会員がどんどん手を出し、会場を纏め上げてしまったのです。

3つあるスクリーンには、仁瓶さん、明石さん、金林さんの三人のロデヴ作りの動画が流れ始めます・・・・。

17時すぎ、仁瓶さんの乾杯の合図で会はスタート。まずはスパークリングワインでのどを潤し、プレーンのロデヴを一切れ、がお約束。続いては、協賛いた

だいた各社の「パンの最良のパートナー」を口に運び、話に、記念撮影に、本へのサインと、会場は最後までにぎやかに楽しい空気が流れて、あっという間に2

時間が過ぎていきました。

参加総数は100数十名。遠くは熊本、富山、神戸、大阪、京都から、名古屋、静岡、新潟などなど遠距離の参加も大変多く、また、会員の枠をはずして当日受付もOKとしたため半数以上が非会員の方々という快挙。今後の広がりが期待できる結果となりました。

多くの方の計り知れない熱意に心より感謝すると同時に、のこり7年、「一緒にロデヴの健康な育ちを見守るべく」応援をどうぞよろしくお願いいたします。

【フェスタ当日の協賛各社】以下、心より御礼申し上げます。

日清製粉(粉類)

日仏商事(ワイン、ハチミツ、ジャム、バター)

フェルミエ(チーズ)

リンデンバーム(シャルキュトリー各種)

オリーヴ・ドゥ・リュック(オリーヴ、ペースト、オイルほか)

羽鳥子ども医院(ラクレットチーズ)

ベッカライ徳多朗(スパイスあんこ、マーマレード、オイル漬けきのこほか)

くれあーる(コーヒー)

Janat(紅茶)

報告 : 松成容子

写真提供:佐野京子、森田圭二、田嶋哲カメラマン

■第14回「パン・ド・ロデヴ技術講習会」と第24回「食べて楽しむ会」開催

ロデヴの会 活動報告

2015年11月10日(火) 島根県・松江の会

パン・ド・ロデヴ普及委員会は、この1年、どんどん全国に出て行くようになりました。4年目は、島根県は松江の「キッチンおかだ 末次店」からスタートで

す。店主の岡田新一さんは会の1年目から作るよ会員として熱心にロデヴに挑戦し、また、このロデヴの会の開催を考えてくださっていました。

午前中は仁瓶利夫技術顧問による技術講習会。すでにロデヴを売っている人、数年うちに独立を考えている人、ハード系しか作らないというスペイン出身の方な

どのブーランジェに混じって、なんと居酒屋で種を起こしてロデヴを作り、店で出している、という方までいらっしゃいました。ロデヴはここ松江でも、すっか

り注目のパンだったのです。

参加者を前に仁瓶さんは

「ルヴァンとイースト併用のパンです。両方のよさを実感してほしい」「世の中は多加水パンばやりだが、自分がロデヴをやっているのは多加水だからではな

く、成形しないパンの面白さに惹かれたから」「日常のパンを目指している。いつでも追加して楽しんで食べられるパンがいいパンだと思う」などと話しながら

1930年代のバゲット、1983年に出会ったリュスティックといった流れを説明しながらパン・ド・ロデヴを紹介しました。

パンが焼きあがったら、いよいよ午後1時からは食べて楽しむ会です。

午前中のブーランジェに加えて県内の松江、出雲のほか、広島、鳥取、遠くは滋賀や神奈川から足を運んでくださった方もいました。

乾杯のご発声はこの会の受け手となってくださった岡田新一さん。

料理は、松江市内「ル レストラン ハラ」の原博和さんが、ロデヴのふるさとラングドックを意識しつつも松江らしさを織り込んだ数々。カスレーをアレンジ

した「大山豚と白いんげんグラタン」やチーズのブルー・デ・コース、田舎風パテ、鶏もも肉のロースト、秋サバのマリネ、ノルマンディから届いたというムー

ル貝にキャロット・ラペと豪華に並びます。

そのほか白バイ貝のエスカルゴバター焼き、オリーブオイル2種、オリーブやドライフルーツ、さらに横浜はベッカライ徳多郎のパテ・ド・カンパーニュと紫

キャベツのサラダまで並んだのは、岡田さんの娘さん島貫有加さんのネットワークの力でした。実は、このきっちんおかだ末次店は、現在このゆかさんが夫の島

貫宏次さんと運営する人気店。数年前に西川津店に移った父親のあとを引き受け、若い感性を生かして繁盛店に守り立てています。

(写真 中央が島貫有加さん)

最後に、塚本さんからロデヴの町の逸話、仁瓶さんからロデヴというパンの説明、さらには新刊「パン・ド・ロデヴ」の本の紹介、そしてベッカライ徳多郎の徳永夫妻から「パン作りは、材料や配合以上にパン生地の『面倒見』が差を作る」といったパン作りの核心に迫るお話も!

地元のお客様からは帰り際に「松江でこんなイベント。もう事件です」「すっごく楽しい。いい会でした」「ロデヴ、うん、おいしい」とたくさんの笑顔がいただけ、思い出に残る一日となりました。

報告 : 松成容子

|

|